১৮৫৯-৬০ সালে বঙ্গ দেশের নীলচাষীরা ইউরোপ থেকে আগত নীলকর সাহেবদের শােষণ, অত্যাচার, নিপীড়নের বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণবিদ্রোহ গড়ে তােলে। ইতিহাসে তা নীল বিদ্রোহ হিসাবে পরিচিত।

নীল আমরা রং হিসাবে ব্যবহার করি। বর্তমান সময়ে এই নীল রং তৈরি হয় রাসায়নিক পদ্ধতিতে। কিন্তু অতীতে এমনটি ছিল না।

১৮৯৭ সালে জার্মানিতে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল রং উৎপাদন শুরু করার আগে এই নীল রং তৈরি করা হতো গাছ থেকে। তার জন্য নীল গাছের চাষ করতে হতো।

লুই বন্নো নামে একজন ফরাসি বনিক ১৭৭৭ সালে বঙ্গ দেশে প্রথম নীল চাষ আরম্ভ করেন।

পরে ক্যারল ব্লুস নামে একজন ইংরেজ বণিক নীল চাষের লাভের সম্পর্কে প্রথম ইংরেজদের সামনে তুলে ধরেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বুঝতে পারল যে নীল চাষ করলে প্রচুর লাভ হতে পারে।

ইউরোপের দেশ তখন গুলিতে নীলের চাহিদা ছিল তুঙ্গে।

বিহার ও বঙ্গদেশে তখন ইংরেজরদের হাতে। তারা শুরু করে দিল নীল চাষ, নীল উৎপাদন করে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপের দেশগুলোতে চালান করতে লাগলো।

প্রতি পাউন্ডে ছয় টাকার মত লাভ করে কোম্পানি এতটাই ফুলে থেকে উঠতে লাগলো যে বঙ্গদেশ ও বিহারে ছোট বড় অসংখ্য কুঠি স্থাপিত করা হলো, আর তৈরি হলো নীলকর নাম কুখ্যাত বাহিনী।

মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যেই বাংলাদেশের নীল সারা পৃথিবীর বাজার দখল করে নিল।

নীল বিদ্রোহ

| সময় কাল | ১৮৫৯ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ |

| বিদ্রোহের এলাকা | নদীয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, চব্বিশ পরগনা |

| নেতৃত্ব বৃন্দ | মথুরানাথ আচার্য, দিকপতি আচার্য, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, শ্রীহরি রায় |

| ফলাফল | ব্যর্থতা |

নীল বিদ্রোহের কারণ

এই বিদ্রোহের কারণ সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল-

নীল চাষের পদ্ধতি

কোম্পানি নীল চাষকে গোটা বঙ্গে ছড়িয়ে দিতে কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল-

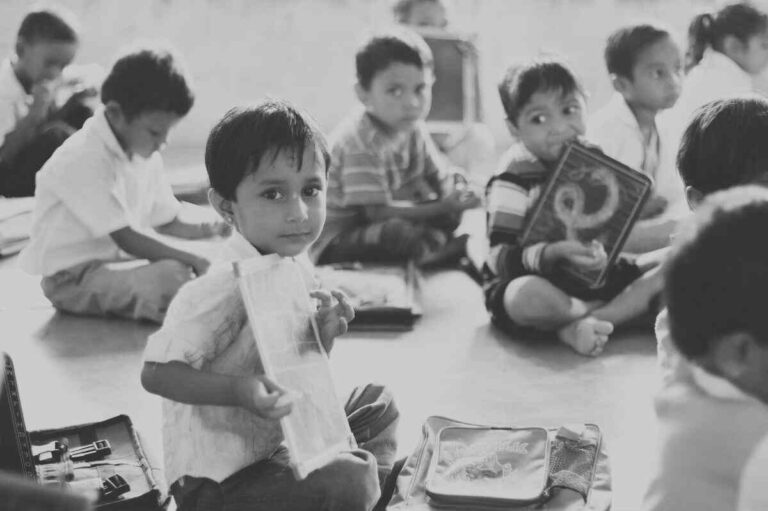

১) নিজ এলাকা চাষ: এই পদ্ধতিতে কোম্পানি নিজে জমি কিনে বা কোন জমিদারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে বাইরের শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে এসে নীল চাষ করতে হতো। এই পদ্ধতি খুব একটা লাভজনক ছিল না।

২) রায়তি ব্যবস্থা: এই পদ্ধতিতে নীলকরেরা চাষীকে কিছু টাকা ‘দাদন’ হিসাবে দিত নীল চাষ করার জন্য। দাদন অর্থাৎ অগ্রিম টাকা। শুরুর দিকে কোম্পানি নিজ এলাকা চাষ করার পদ্ধতি অবলম্বন করলেও পরবর্তীকালে এই রায়তি ব্যবস্থাই অনুসরণ করেছিল।

দাদন প্রথা

সেই সময় বঙ্গদেশে চাষীদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। ঐতিহাসিক মতে এই দাদনের লোভে চাষিরা প্রথমদিকে নীল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠলেও পরবর্তীকালে এর কুফল সম্পর্কে তারা বুঝতে পারে।

পরবর্তীকালে অনেক চাষী নীল চাষে অসম্মতি দেখাতে শুরু করলে নীলকরেরা তাদের দাদন নিতে বাধ্য করত।

অন্যায় অত্যাচার

দাদন নিতে কোন চাষী অস্বীকার করলে তার উপর চলতো নানারকম উৎপীড়ন, অন্যায়, অত্যাচার। গুদামে আটকে রাখা থেকে শুরু করে জমি-জোত, হাঁস, বলদ সব কেড়ে নেওয়া হতো। ঘরে আগুন লাগানো বা পরিবারের সদস্যদের উপর অত্যাচার করা হতো।

বেআইনি চুক্তিপত্র

দাদন দেওয়ার সময় একটি চুক্তি পত্রে চাষীদের স্বাক্ষর করিয়ে নিতো নীলকরেরা। তাতে উল্লেখ থাকতো কতটা জমিতে নীল বোনা হবে। চাষিরা কত শতাংশ টাকা পাবে- তা ঠিক করবে নীলকরেরা। কিছু কিছু চুক্তিপত্রে এও থাকতো যে- মারা যাওয়া দিন পর্যন্ত চাষীকে নীল চাষ করতে হবে।

জমি মাপের কারচুপি

নীল চাষ করতে রাজি কৃষকদের জমির মাপের ব্যাপারেও নীলকরেরা কারচুপি করত। তারা গড়ে আড়াই বিঘা জমিকে এক বিঘা হিসেবে গণ্য করে যাতে বেশি জায়গা জুড়ে নীল চাষ করা যায় তার চেষ্টা করা যায়।

উর্বর জমিতে নীল চাষ

নীল চাষ অপেক্ষাকৃত উর্বর জমিতে ভালো হয়। তাই নীলকরেরা যেসব উর্বর জমিতে ধান চাষ হয়, সেই সব জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করতো। উপরন্তু কোন জমিতে কয়েক বছর নীল চাষ করলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

পঞ্চম আইনের প্রভাব

১৮৩০ সালে প্রবর্তিত কুখ্যাত পঞ্চম আইন ঘোষণা করা হয়েছিল- কোন দাদন গ্রহণকার চাষী নীল চাষ করতে অসম্মতি হলে তার নামে ফৌজদারি মামলা করা যেতে পারে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ওই কৃষককের দীর্ঘকাল হাজত বাস হতে পারে।

পত্রপত্রিকার প্রভাব

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, কৃষ্ণনগরের মনমোহন ঘোষ, হরিশচন্দ্রের সহকর্মী গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলদর্পণ নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র, কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রকৃতি কয়েকজন মানব দরদী ব্যাক্তি মন প্রাণ দিয়ে অসহায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেছিল।

অসুখী জমিদার

এই বিদ্রোহ সূত্রপাত ঘটে ছোট ও মাঝারি জমিদারদের হাত ধরেই। কোম্পানির সাথে অনেক জমিদার হাত মেলালেও কিছু মাঝারি ও ছোট জমিদারেরা বাধ্য হতো খুব কম দামে কোম্পানিকে জমি বিক্রি করতে বা লিজ দিতে। আবার অনেক জমিদার ও তাদের প্রজার মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এই নিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে।

নীল বিদ্রোহের বিস্তার এবং রূপরেখা

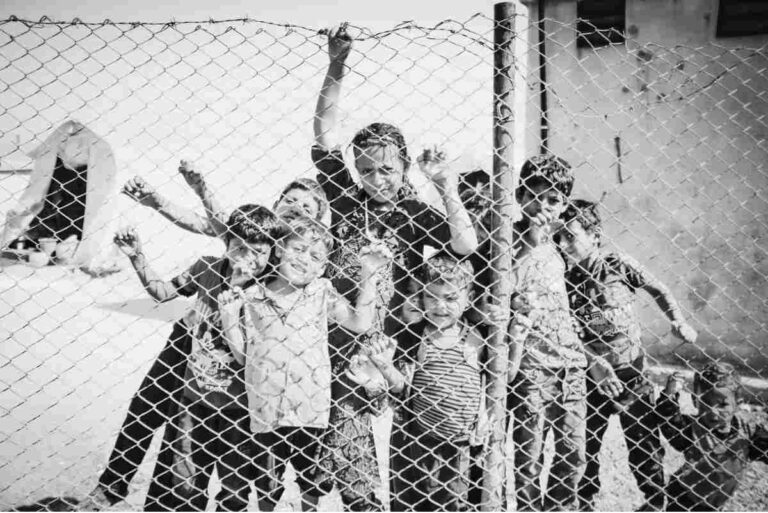

প্রায় ১০০ বছর ধরে চলা নীলকরদের শোষণ, উৎপীড়ন, অত্যাচার, ধ্বংস, হত্যার প্রতিবাদে ১৮৫৯ থেকে ১৮৬০ সালে সারা বঙ্গদেশ জুড়ে দেখা দিল নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

সারা বঙ্গ দেশে লক্ষ লক্ষ কৃষক একত্রিত হল। নদীয়া, যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, পাবনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলা থেকে হাজারে হাজারে চাষীরা সংকল্প করল যে তারা আর নীল চাষ করবে না।

তবে এই গণবিদ্রোহের নেতা কারা ছিলেন তা জানা যায়নি। এই বিদ্রোহ যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি নেতৃত্ব কৃষক সমাজ নিজেরাই নিজে নিজে তৈরি করে নিয়েছিল।

নীলকরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তারা কয়েকটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেছিল।

প্রতিটি গ্রামের সীমানায় এক জায়গায় একটি করে ঢাক থাকতো। নীলকর সাহেবেরা গ্রামে ঢুকে অত্যাচার শুরু করলেই কেউ না কেউ সেই ঢাক বাজিয়ে বাকিদের জানিয়ে দিত।

হাতের কাছে যাই থাকতো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতো কৃষকেরা। ভাত খাবার থালাকে তারা এক মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত। এছাড়াও বল্লম, ইট, পাটকেল, তীর ধনুক আর লাঠি কৃষকদের অস্ত্র হয়ে উঠেছিল।

এছাড়াও দোকান, বাজারে কেউ কোন কিছু নীলকরদের বিক্রি করত না।

ধোপা, নাপিত থেকে শুরু করে সাহেবদের চাকর চাকরানী সবাই বয়কট ঘোষণা করে তাদেরকে একঘরে করার প্রচেষ্টা করেছিল।

১৮৫৯ সালে দশম আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নীল করেরা খাজনা বৃদ্ধি করতে শুরু করলে কৃষকেরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়।

এই সময় বাংলা গ্রামবাসীরা বেশ সংঘটিত কৌশল অবলম্বন করে। কোন আদালতে কেউ নীলকরদের পক্ষে সাক্ষ্য দিত না। কুঠিতে কর্মরত এদেশীয় কর্মচারীরাও সাক্ষ্য দেওয়ার সাহস পেত না।

কিছু কিছু জমিদার এবং ধনী ব্যক্তি কৃষকদের পক্ষ থেকে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে।

এদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য ও দিকপতি আচার্য এবং নদীয়া জেলার জমিদার শ্রীহরি রায়।

এছাড়াও বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে চৌগাছা গ্রামের দুই অধিবাসী গরীব প্রজাদের অর্থ সাহায্য দিয়ে সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

১৮৬০ সাল নাগাদ নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর পাবনা, বারাসাত প্রভৃতি জেলা থেকে কৃষকেরা সশস্ত্র বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে এবং নীল কুঠিগুলিতে আক্রমণ করা শুরু করে।

নীল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য

নীল বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল-

নীলকরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন

অত্যাচারিত কৃষকেরা নিজেদের বাঁচাতে যখন যথেষ্ট অনুনয় বিনয়ের সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ধরে তাতে কোন ফল হয়নি। এমনকি আদালত সুবিচার না পাওয়া গেল, তখন কৃষকেরা সশস্ত্র আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়।

শক্তিশালী আন্দোলন

নীলকরদের বিরুদ্ধে পাবনা, নদীয়া, ফরিদপুর, বারাসাত, ২৪ পরগনা জেলাগুলি থেকে যেভাবে কৃষকেরা একজোট হয়ে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলে তাতে নীলকরদের কাছে শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন বড়লাট লর্ড ক্যানিং স্বীকার করেন যে তাদের কাছে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের চেয়েও এই বিদ্রোহের প্রভাব এবং তাদের কাছে উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ছোট মাঝারি জমিদারদের অংশগ্রহণ

নীল বিদ্রোহ ‘তে কৃষকদের সাথে যোগ দিয়েছিল সহৃদয় অনেক ছোট ও মাঝারি জমিদারেরা। তাদের মধ্যে অন্যতম সাধুহাটির জমিদার মথুরানাথ আচার্য, দিকপতি আচার্য এবং নদীয়া জেলার জমিদার শ্রী হরি রায়, রানাঘাটের শ্রী গোপাল পালচৌধুরী। এছাড়াও যশোরের চৌগাছা গ্রামের দুই ধনী অধিবাসী বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস।

হিন্দু মুসলিম ঐক্য

হিন্দু, মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের অত্যাচারিত কৃষকেরা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল। এর ফলে কৃষকদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য তৈরি হয় তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

নেতৃত্ব বিহীন সশস্ত্র আন্দোলন

নীল বিদ্রোহ -এ তেমনভাবে উল্লেখযোগ্য কোন নেতা, নেত্রী বা নায়কের নাম উঠে আসে না। এই আন্দোলন ছিল পুরোপুরি ভাবে গণতান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয়। এই গণবিদ্রোহ ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, তেমনি নেতৃত্বও কৃষক সমাজ নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছিল। গ্রামে গ্রামে অনেক বীর, নেতার উদয় ওই কৃষকদের মধ্য থেকেই।

পত্রপত্রিকার প্রভাব

কৃষকদের উপর ঘটে চলা নীলকর সাহেব অন্যায় অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল বহু পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র। বাংলার সুশীল সমাজের বহু ব্যাক্তি যেমন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীলদর্পণ নাটকে রচয়িতা, দীনবন্ধু মিত্র কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অসহায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট, গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, সমাচার চন্দ্রিকা, বামাবোধিনী, সমাচার দর্পণ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় এই নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়।

নীল বিদ্রোহের ফলাফল

সারা বঙ্গদেশ, বিহার জুড়ে ঘটে চলা এই নীল বিদ্রোহ ইংরেজ শাসকদের মনে ভীতির সঞ্চয় করেছিল।

১৮৬০ সালে ৩১ মার্চে তারা এক কমিশন বসালেন। নাম দেওয়া হল নীল কমিশন। নীল চাষ বিষয়ে তদন্ত করাই ছিল এই কমিশনের কাজ। যদিও এই কমিশনে একজন বাদ দিয়ে বাকি সবাই ছিলেন ইংরেজ। কৃষকদের পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধিকে সেই কমিশনে নেওয়া হয়নি।

দীর্ঘ তিন মাস ধরে তদন্ত করে কমিশন একটি রিপোর্ট দাখিল করে।

সেই কমিশনের ভিত্তিতে ছোটলাট গ্র্যান্ড সাহেব বলেছিলেন- বাংলা কৃষকেরা ক্রীতদাস নয়। তাদের ক্ষতিসাধন করতে গেলে তারা আপত্তি করবে। এই বিদ্রোহ অত্যাচারের ফল। ইংরেজ সরকার নীল চাষের পক্ষেও নয় বা বিপক্ষেও নয়।

ছোটলাট এবং কমিশন কৃষকদের দুর্দশার কথা পারত পক্ষে মেনে নিলেও কোন না আইন বা বিচার ব্যবস্থা কৃষকদের জন্য তৈরি হলো না। তবে পরবর্তীকালে নীলকরেদের দাপট বহুলাংশে হ্রাস পায়।