ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বাপ্রেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৃষক আন্দোলন হল তেভাগা আন্দোলন। ভারতের প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে সংগঠিত এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে উগ্র ও রক্তাক্ষয়ী কৃষক আন্দোলন।

তেভাগা শব্দের আক্ষরিক অর্থ “ফসলের তিন ভাগ”। মোট উৎপন্ন ফসলের দুই ভাগ পাবে চাষী এবং এক ভাগ পাবে জমির মালিক বা জোতদাররা। এই দাবিকে কেন্দ্র করে ১৯৪৬-৪৭ সালে বংলাজুড়ে যে কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, তা তেভাগা আন্দোলন নামে পরিচিত।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় এবং ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন চলেছিল। বাংলার বহু বর্গা বা ভাগচাষী এতে অংশ নিয়েছিল।

উত্তরবঙ্গ থেকেই এই আন্দোলনের সূচনা হয়ে সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রধানত কয়েকটি দাবিকে সামনে রেখে তেভাগা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, যথা-

- ১) উতপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশ দিতে হবে ভাগ চাষীদের,

- ২) উৎপন্ন ফসল ভাগ চাষীর খামারে তুলতে হবে এবং সেখান থেকে ভাগাভাগি হবে এবং

- ৩) উৎপন্ন ফসলের ভাগ বুঝে নিয়ে কৃষকদের রসিদ দিতে হবে।

তেভাগা আন্দোলনের কারণ

তেভাগা আন্দোলন ছিল জোতদারদের বিরুদ্ধে বর্গাদারদের সংগঠিত আন্দোলন। এই আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার কারণ আলোচনা করতে গেলে, তৎকালীন বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে জানাটা জরুরী।

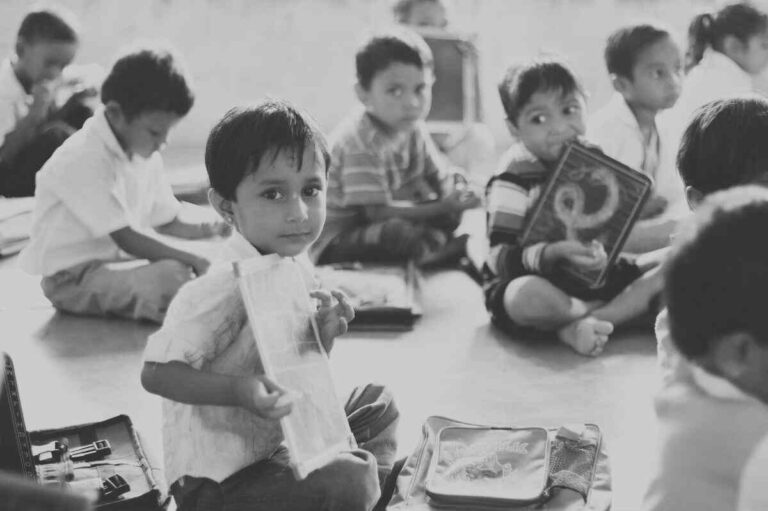

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে মোঘল আমলে বাংলার গ্রামীণ সমাজে ভূমির মালিক ছিলেন কৃষকরা। সে সময় কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা তার কম খাজনা হিসাবে জমিদারদের দিত। তবে ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে কৃষকরা জমির মালিকানা হারায় এবং জমির মালিকে পরিণত নয় জমিদার শ্রেণী। আর কৃষকরা পরিণত হয় বর্গাদার বা ভাগচাষীতে।

তবে জমিদারদের সঙ্গে ফসল উৎপাদনের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ সময় জমিদার ও কৃষক শ্রেণীর মাঝে জোতদার নামক একপ্রকার মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। যারা জমিদার শ্রেণীর থেকে পত্তনি প্রথার মাধ্যমে জমি নিত। এই জোতদার শ্রেণী কৃষকদের জমি চাষের তদারকি ও খাজনা আদায়ের কাজ করত।

ফসল উৎপাদনের সমস্ত খরচ বহন করতো কৃষকরা, তবে যেহেতু তারা জমির মালিক নয়, তাই উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তুলে দিতে হত জোতদারদের হাতে। এই প্রথা ‘আধিয়ারী প্রথা’ নামে পরিচিত। এই প্রথা উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিল।

এই প্রথা অনুযায়ীয় উৎপাদিত ফসল সরাসরি জোতদারদের খামারে তোলা হত এবং সেখান থেকে ফসল অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করা হত। এক ভাগ নিত জোতদার এবং আরেক ভাগ পেত কৃষকরা।

এই প্রথার মাধ্যমে কৃষকদের উপর ব্যাপক শোষণ চালাতে থাকে এবং এক সময় জোতদাররা কৃষকদের সঙ্গে দাসের মতো ব্যবহার করতে শুরু করে। এক সময় উৎপন্ন ফসলের পরিবর্তে অর্থের মাধ্যমে কৃষকদের খাজনা মেটাতে জোর করা হয়।

ফলে কৃষকদের মনে জমিদার ও জোতদারদের জন্য ক্ষোভ পুঞ্জিভুত হতে থাকে এবং ১৯৩৬ সালে গঠিত হয় “সর্ব ভারতীয় কৃষাণ সভা”। ১৯৪০ সালে বাংলার মন্ত্রীসভা ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য ‘ফ্লাউড কমিশন’ আনার প্রস্তাব পেস করে। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্তিসাধনের কথা বলা হয়েছিল। এই কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত করার জন্য বাংলার কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং তেভাগা আন্দোলনের ডাক দেয়।

তেভেগা আন্দোলনের পরিনতি

কমিউনিস্ট নেতা ও কৃষাণ সভা কৃষকদের মধ্যে জাগরিত অস্তিরতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহন করে। ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত বঙ্গীয় প্রাদেশীক কিষান সভা ভাগচাষীদের নিয়ে একটি গণ-আন্দোলনের ডাক দেয়।

উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার পিএস চিরিরবন্দর এলাকা থেকে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে অর্ধেক ফসল দিতে অস্বীকার করে এবং মোট ফলনের তেত্রিশ শতাংশ দাবি করেছিল।

কমিউনিস্টরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল এবং ফলনের দুই তৃতীয়াংশ দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। এই আন্দোলনের প্রধান শ্লোগান ছিল, “আধি নয় তেভাগা চাই”।

ভাগচাষীরা উৎপাদিত ফসল জোতদারদের পরিবর্তে নিজ খামারে নিয়ে যাওয়ার দাবি তোলে। তারা শ্লোগান দিতে থাকে, “নিজ খামারে ধান তোলো”। এর ফলে জোতদার শ্রেণী পুলিশের সহায়তায় আন্দোলনকারীদের উপর লাটি চার্জ করে আন্দোলনের গতি দমন করতে সচেষ্ট হন।

বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হয়। তবে ১৯৪৬ সালের শুরুতে কলকাতা গেজেটে বেঙ্গল বর্গাদার অস্থায়ী আইন বিল প্রকাশিত হলে আন্দোলনের গতি আরও বৃদ্ধি পায়। তবে অন্যান্য রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও দেশভাগের কারণে বর্গা বিলকে আইনে পরিণত করা যায়নি এবং ধীরে ধীরে আন্দোলনের গতি মন্থর হয়ে যায়।

নেতা ও নেত্রীবৃন্দ

তেভাগা আন্দোলন বাংলার ১৯টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, খুলনা, ময়মনসিংহ, যশোর এবং চবিবশ পরগনা জেলায় আন্দোলনটি তীব্র আকার ধারন করেছিল।

এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন হাজী মোহম্মদ দানেশ, যাকে তেভাগা আন্দোলনের জনক বলা হয়।

এছাড়াও অজিত বসু, বিষ্ণু চট্টোপাধ্যায়, সুশীল সেন, নুর জালাল, গণেশ দাস, কৃষ্ণবিনোদ রায়, ডা.গণেন্দ্রনাথ সরকার প্রমুখের নামও উল্লেখযোগ্য।

এই আন্দোলনে মহিলারাও ব্যাপক ভাবে অংশ নিয়েছিল। মহিলা নেত্রীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইলা মিত্র, বিমলা মাঝি, রমা দাস প্রমুখ।

ফলাফল ও প্রভাব

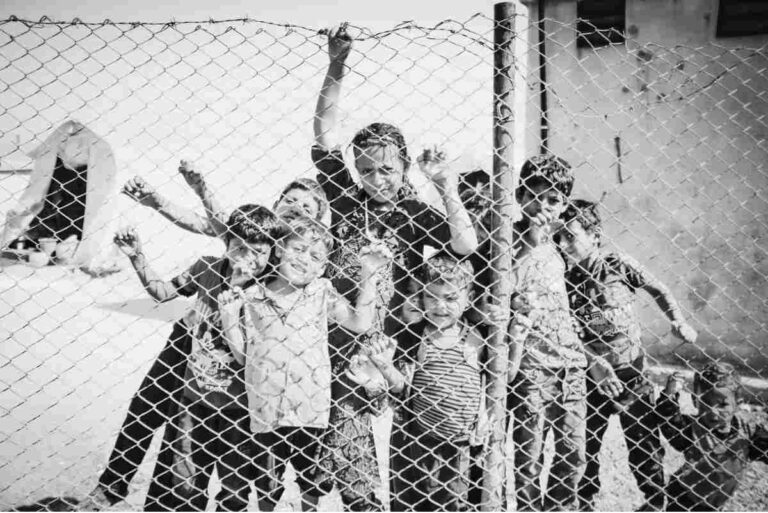

তেভাগা আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে অংশগ্রহন করেছিল। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা তেভাগার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল। বহু আন্দোলনকারী পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছিল।

তেভাগা আন্দোলনের প্রথম শহীদ ছিলেন সমির উদ্দিন ও শিবরাম মাঝি।

বাংলার সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তেভাগা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্দোলন সামাজিক স্তরবিন্যাসকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। নারীর অংশগ্রহন লিঙ্গ সমতা বৃদ্ধি করেছে।

এই আন্দোলনের ফলে জোতদাররা খাজনা হ্রাস করতে বাধ্য হয় এবং কৃষকদের ভাগে ফসলের ভাগ বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে প্রণীত ওয়েস্ট বেঙ্গল এসেস্ট অধিগ্রহন আইন (১৯৫৩) এবং বেঙ্গল প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫৫) ছিল তেভাগা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফলাফল।

তেভগার প্রভাব বাংলার বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। এটি ভারতজুড়ে অন্যান্য কৃষক বিদ্রোহকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সামগ্রিকভাবে, আন্দোলনটি দরিদ্র কৃষক এবং উপজাতীয় ভাগচাষীদের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশকে প্রতিফলিত করেছিল এবং এটি ভারতের কৃষি আন্দোলনের ইতিহাসে একটি মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। তাই, তেভাগা আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষক আন্দোলন।