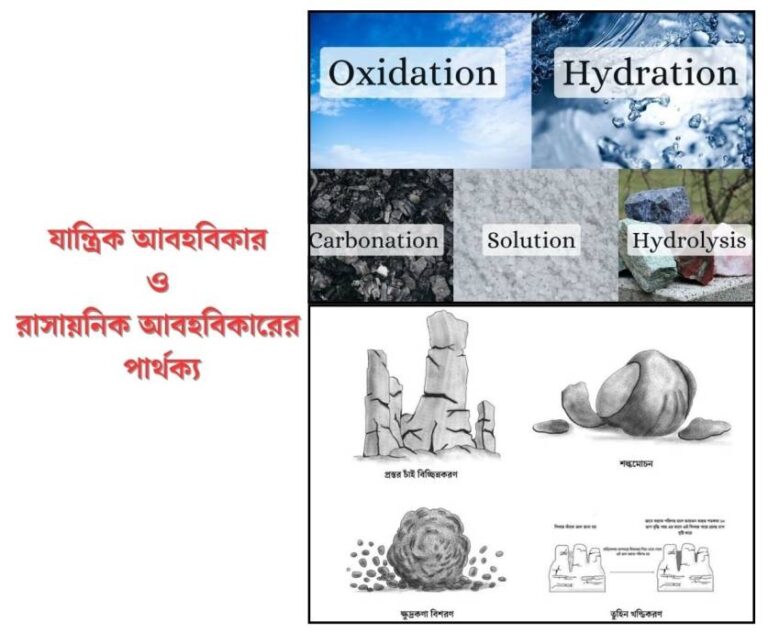

ক্ষয়ীভবন কাকে বলে । বৈশিষ্ট্য । উদ্দেশ্য । ক্ষয়সীমা

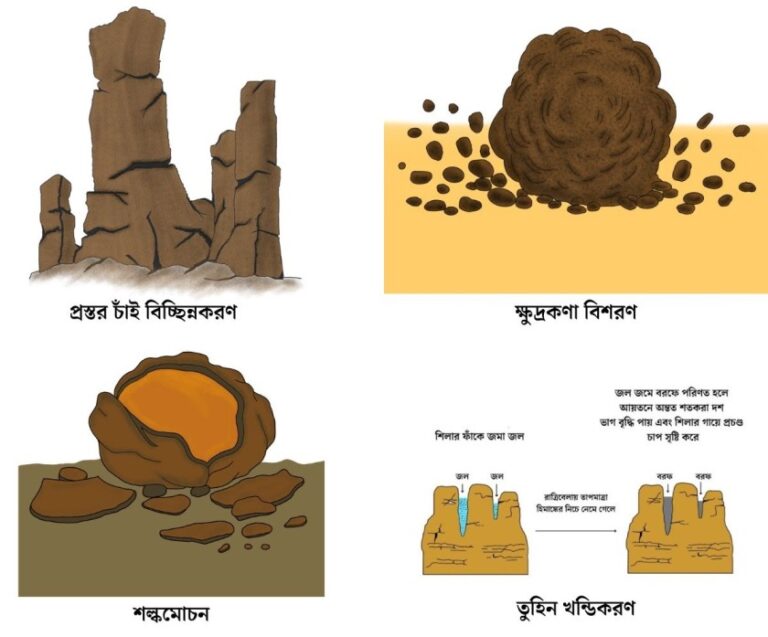

ক্ষয়ীভবন ভূপৃষ্ঠের শিলা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। এইসব চূর্ণ-বিচূর্ণ পদার্থ গুলি নানান প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদী, সমুদ্র তরঙ্গ, বায়ু প্রবাহ, হিমবাহ ইত্যাদির দ্বারা বাহিত হলে বা স্থানচ্যুত হলে তাকে ক্ষয়ীভবন বলে। বৈশিষ্ট্য: ১) এই প্রক্রিয়ায় ক্ষয়িত উপাদানের স্থানচ্যুতি ঘটে। ২) এই প্রক্রিয়ায় পদার্থের স্থান পরিবর্তন হয় বলে এটি…